安全衛生と健康支援

キヤノンは、安全衛生を企業経営の基盤と位置づけ、「安全なくして経営なし」を安全衛生活動の理念としています。この理念のもと、キヤノンMJグループでは、安全で快適な職場環境を実現するため、安全衛生活動に取り組むとともに「キヤノン行動指針」に掲げている「健康第一主義」に基づき、従業員の健康支援ならびに健康経営の実現に向けた取り組みを推進しています。

安全衛生・健康支援の考え方

キヤノンMJグループは、従業員が快適に働ける職場環境の整備を行うために、「Human Security(人の安全)」、「健康で働けることは幸せ」をキーワードとし、「Broken Windows Theory(破れ窓理論)※」に基づいた安全衛生活動に積極的に取り組んでいます。

-

※

Broken Windows Theory(破れ窓理論):アメリカで考案された環境犯罪学上の理論で、軽微な犯罪を徹底的に取り締まることで凶悪犯罪を含めた犯罪を抑止できるという理論。「建物の窓が壊れているのを放置すれば他の窓もまもなくすべて壊されるだろう」との考え方からこの名がつきました。「割れ窓理論」「壊れ窓理論」ともいいます。

2023年「キヤノンMJグループ安全衛生活動方針」

【安全】労働災害の削減・快適な職場環境づくり

-

労働災害の削減『業務災害抑止目標:2件』(そのうち事業所内「作業型」ゼロ件)

-

OSHMSおよびリスクアセスメントの運用推進

-

啓発・教育の充実による安全意識の向上

-

快適な職場環境づくり

【健康】イキイキ健康な社員と会社を支える健康経営の実現

-

自己健康管理力向上の推進強化と健康風土醸成

-

こころの健康づくり対策の強化

-

安全配慮の徹底と重症化予防

-

効果的ながん検診受診の習慣化とがん予防

-

継続的な感染症対策

【交通安全】無事故無違反を目指した交通安全活動の変革

-

発生抑止策の強化(発生率:0.3以下/発生件数:前年以下)

-

発生後の再発防止活動

-

各社・各地域の連携強化と教育・ルールの整備

【防火・防災】各種災害リスクへのグループ対応力の向上

-

災害発生時におけるグループ対応力の向上

-

災害に対する意識の向上

「労働安全衛生マネジメントシステム」の効果的な運用の推進

各拠点での自律的な安全衛生活動の推進を目指し、キヤノンマーケティングジャパン(以下「キヤノンMJ」)本社、キヤノンITソリューションズ本社、キヤノンシステムアンドサポート本社では、中央労働災害防止協会方式の労働安全衛生マネジメントシステムの要求事項をもとに、キヤノン(株)の基準やルールなどを確認項目に反映した「キヤノングループ労働安全衛生マネジメントシステム」を導入・運用しています。キヤノンビジネスサポートも準じています。

キヤノンビジネスサポート株式会社健康宣言

キヤノンビジネスサポートは、キヤノングループの行動指針である「健康第一主義」に基づき、「健康で安全に働ける職場環境づくりの推進」を宣言し、健康課題であるがん、生活習慣病、メンタルヘルスに対して戦略的・継続的に取り組んでいます。職場ごとにテーマを決めて生活習慣改善に取り組む「ヘルシーアクション」などにより、着実に成果を上げています。

その他、全社的にがん検診の受診促進に取り組むなど、健康経営に積極的にとりくむことを宣言します。

キヤノンビジネスサポート株式会社 代表取締役社長 木成 義隆

キヤノンビジネスサポートは、経済産業省と日本健康会議が主催する 「健康経営優良法人 2024(大規模法人部門)(ホワイト500)」に認定されました。

スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2024」に認定されました。

主な取り組み

-

ウォーキングイベント(歩活)

年2回、職場や家族でチームまたは個人参加可能なウォーキングイベントを実施。 -

キヤノン体操

毎日始業前に全拠点にてキヤノン体操を行っています。 -

ヘルシーアクション

運動や生活習慣の改善目標を、ヘルシーアクションカードに記入し、携行・実行する取り組み。 -

心と身体の健康増進ウィーク

年1回~2回、全社で健康増進ウィークを設定し、心と身体のリフレッシュのための取り組みを実施。

キヤノンMJグループ統一安全衛生基準への取り組み

作業環境の実態に照らし合わせて関係部門と議論・検討し、グループ統一の安全衛生基準・ガイドラインを10種類以上(5S基準、重量物安全取扱基準、高所からの転落・落下防止ガイドラインなど)を遵守しています。引き続きキヤノンビジネスサポートの安全衛生・健康支援への取り組みを強化し、グループ一体となった活動を推進していきます。

| 項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 業務上災害 | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

| 通勤災害 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 3(0) |

| 合計 | 1(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 3(0) |

リスクアセスメントの実施と効果的な活用

「キヤノングループ労働安全衛生マネジメントシステム」の適用範囲における作業を対象に、キヤノンMJグループ共通の管理基準によるリスクアセスメントを実施しています。事故や疾病のリスクが高い作業を漏れなく洗い出し、適切なリスク低減措置や残留リスクの管理を行うなど、労働災害予防につなげています。

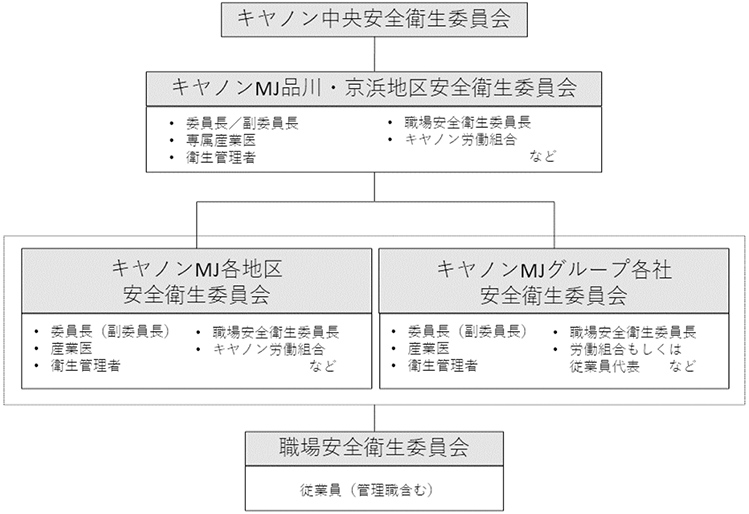

地域・職場単位での安全衛生活動

キヤノンMJグループでは、安全衛生の最上位機関として、安全衛生担当役員(取締役)が委員長を務める「キヤノンMJ品川・京浜地区安全衛生委員会」を設置しています。委員会では、「キヤノンMJグループ安全衛生活動方針」を策定し、労働災害の撲滅や、健康の維持・増進、交通安全、防火・防災、快適な職場づくりなどを推進しています。

キヤノンMJグループ各社・各地区では、法令に則り「安全衛生委員会」を設置し、「キヤノンMJグループ安全衛生活動方針」に基づき諸活動に取り組むとともに、その下部組織である「職場安全衛生委員会」では、日常の職場における安全衛生活動を推進しています。

また、各委員会においては、労働組合もしくは従業員代表が参画するほか、従業員向けの施策を協働して実施するなど、労使一体となった安全衛生活動に取り組んでいます。

「5S」活動の取り組み

毎日が安心・安全・快適な職場環境で仕事ができることを目的として、安全衛生の基本である5S(整理・整頓・清潔・清掃・しつけ)活動に取り組んでいます。良好な5S状態を維持するために課題箇所の迅速な改善活動を実施し、適時適切に年3回程度を「5S強化月間」として定め、地域・職場ごとに課題と目標を掲げて取り組んでいます。

キヤノンビジネスサポート従業員の健康支援

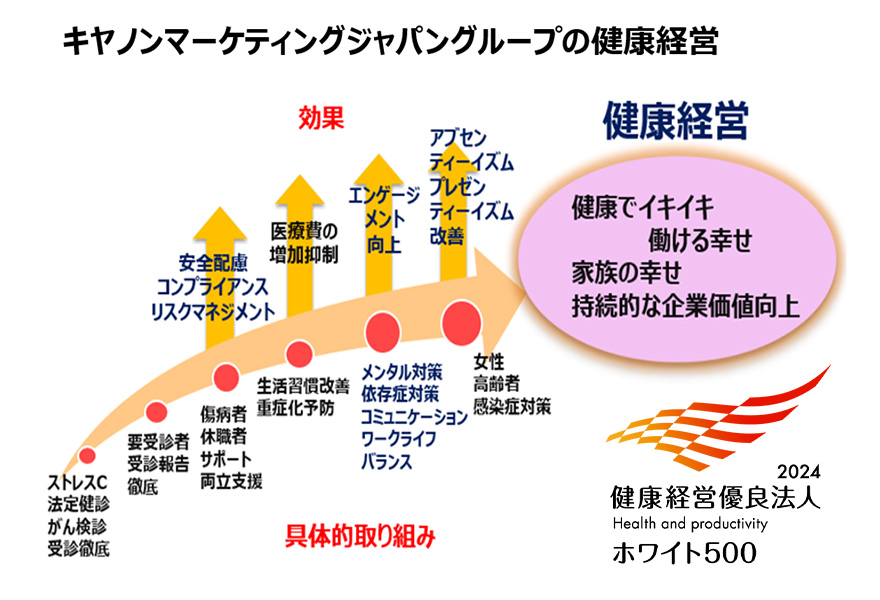

目的

キヤノンビジネスサポートは、従業員一人ひとりが健康で活き活きと働けるということは、従業員と家族の幸せはもとより、個々のパフォーマンスが最大限に発揮されることであり、それが企業の成長持続性につながると考えています。また、「働き方改革」の名のもと、多種多様な働き方が実現し始めている近年において、生産性の向上のみならず、「健康第一主義」という観点を包括的に組み入れることで、社員にとって生き生きと働ける環境整備が実現できると考えます。今後も、この考えに基づき邁進していきます。

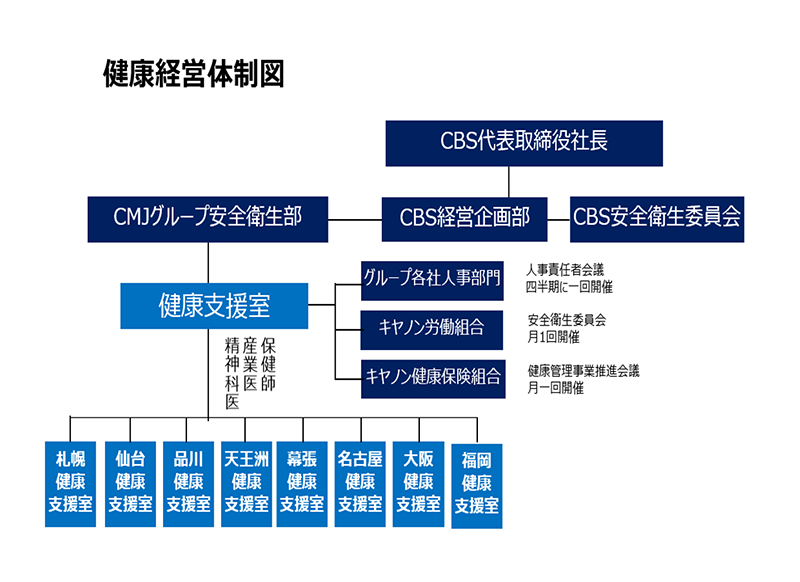

体制

キヤノンMJグループでは、社員の健康管理が高いレベルで標準化されるよう、2018年よりグループにおける健康支援政策、運用を統一しており、キヤノンビジネスサポートも本体制傘下にて各種活動を行っています。

| 健康支援室 | 全国8か所 |

|---|---|

| 保健師配置 | 従業員750名につき保健師1名 |

キヤノンビジネスサポートの健康課題へのアプローチ

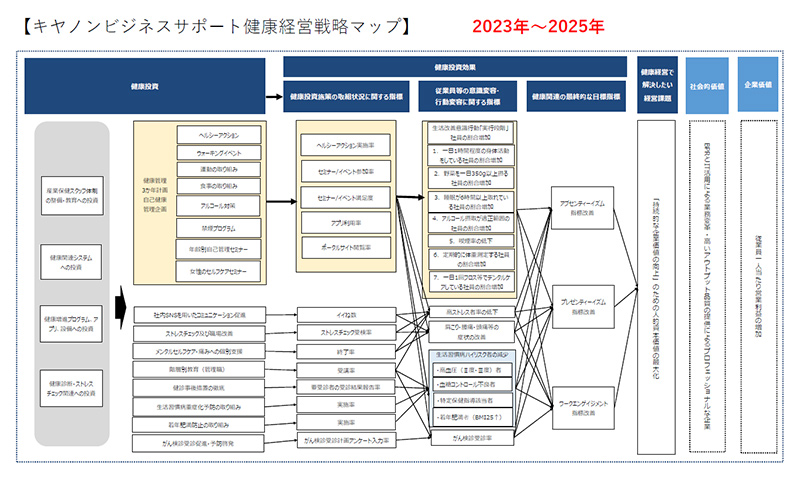

■健康経営戦略マップ

重点課題および重点施策ならびにその指標

1.重点課題

- メンタルヘルス

- 生活習慣病

- がん

2.重点施策(2023-2025)

- 自己健康管理向上の推進強化と健康風土醸成

- こころの健康づくりと対策の強化

- 安全配慮の徹底と重症化予防

- 効果的ながん検診受診の習慣化とがん予防

- 継続的な感染症対策

3.最終的な目標指標

健康経営の目的を達成するため、指標を定め健康経営に取り組んでいます。

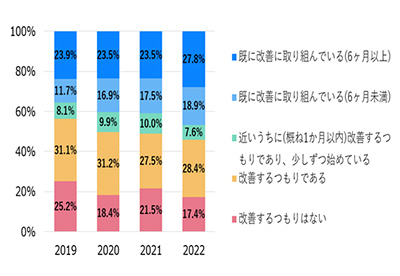

「健康第一主義」のもと、健康診断受診率100%や精密検査受診率100%をはじめ、健康風土作りと社員のヘルスリテラシーを高めるために施策を講じてきました。2020年からは健康経営の最終的な指標として、アブセンティーズム、プレゼンティーズム、ワークエンゲイジメント指標を追加し、維持・改善傾向であることを確認しています。

- アブセンティーイズム指標の改善

- プレゼンティーイズム指標の改善

- ワークエンゲイジメント指標の改善

4.具体的な目標指標

- 生活改善意識行動「実行段階」社員の割合増加

- ヘルスリテラシー度の向上

- 高ストレス者率の低下

- 肩こり・腰痛・頭痛などの有症状社員の割合減少

- 生活習慣病ハイリスク者の減少

- がん検診受診率の向上

-

※

設定の背景

経営課題の「人的資源の価値最大化」を実現する「アブセンティーイズム・プレゼンティーイズム対策」「自己健康管理力の向上」を端的に示す目標を設定しました。

健康経営の効果指標

健康経営の効果指標とは、従業員一人ひとりが健康で活き活きと働けるということは、従業員と家族の幸せはもとより個々のパフォーマンスが最大限に発揮されることであり、それが企業の成長、持続性につながると考えています。健康経営でのさまざまな取り組みの効果として、社員エンゲージメント、生産性向上を指標としています。

| 指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2025年 目標 |

先行研究結果の比較指標 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 測定人数 | ‐ | 413 | 618 | 645 | ‐ | ‐ | |

| アブセンティーイズム※1 | 実績値 | ‐ | 3.4日 | 4.4日 | 4.1日 | 4.1日以上 | 2.6日 |

| 回答率 | ‐ | 99.8% | 100% | 100% | ‐ | ‐ | |

| プレゼンティーイズム※2 | 実績値 | ‐ | 87.0% | 87.8% | 89.5% | 89.5%以上 | 84.9% |

| 回答率 | ‐ | 99.8% | 100% | 100% | ‐ | ‐ | |

| ワークエンゲイジメント※3 | 実績値 | ‐ | 2.49点 | 2.49点 | 2.54点 | 2.5点以上 | 2.52点 |

| 回答率 | ‐ | 100% | 100% | 100% | ‐ | ‐ |

全て定期健康診断の問診にて全社員を対象に実施(雇用時健診は除く)

-

※1.

「昨年1年間に、自分の病気やけがで仕事を休んだ日数」という問いに対する回答の平均日数。

-

※2.

SPQ東大1項目版「病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として、過去4週間の自分の仕事の評価 [ %]」とい問いに対する回答の平均値。

-

※3.

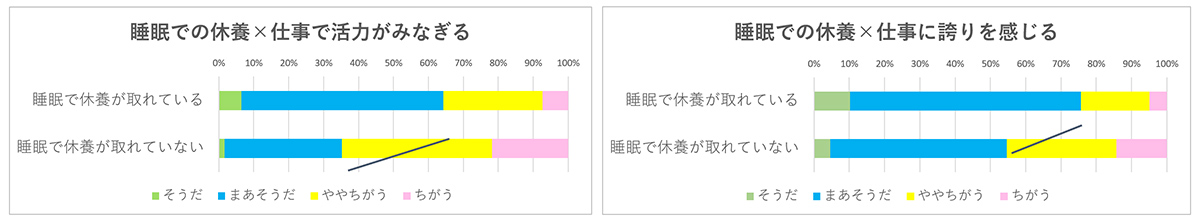

設問①仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる ②自分の仕事に誇りを感じる の各回答を、そうだ:4点、まあそうだ:3点、ややちがう:2点、ちがう:1点として換算し2で除した得点の平均値。

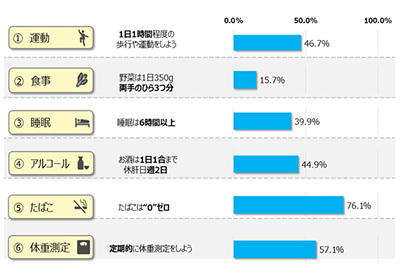

| 【ヘルスリテラシーの指標】 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2025年目標 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 生活習慣改善意識行動「実行段階」者の割合 | 35.6 | 40.4 | 40.9 | 46.7 | 49.7 | |

| 一日1時間程度の身体活動をしている者の割合 | 50.9 | 50.8 | 45.3 | 46.8 | 51.6 | |

| 野菜を一日350g以上摂っている者の割合 | 17.1 | 11.9 | 14.9 | 15.7 | 17.2 | |

| 睡眠が6時間以上取れている者の割合 | 40.5 | 38.7 | 37.4 | 39.8 | 40.8 | |

| アルコールの適正摂取量者の割合 | 44.6 | 37.0 | 43.9 | 44.8 | 47.8 | |

| 喫煙率 | 23.0 | 25.7 | 25.6 | 23.9 | 20.9 | |

| 定期的に体重測定する者の割合 | 61.3 | 57.4 | 58.1 | 57.2 | 60.2 | |

| 【メンタルヘルス関連の指標】 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2025年目標 | |

| 高ストレス者率 | 17.8 | 13.8 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | |

| 首・肩こり有症状率 | 43.2 | 42.3 | 39.0 | 40.2 | 40.0 | |

| 腰痛有症状率 | 32.4 | 34.3 | 32.1 | 31.5 | 32.0 | |

| 頭痛有症状率 | 15.4 | 13.3 | 12.2 | 13.1 | 13.0 | |

| 【生活習慣病ハイリスク関連の指標】 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2025年目標 | |

| 高血圧者率 | 5.4 | 5.1 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | |

| 血糖コントロール不良者率 | 6.8 | 6.3 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | |

| 肥満者率(40歳未満BMI25以上) | 22.2 | 30.8 | 13.6 | 21.4 | 18.9 | |

| がん検診受診率 | 50.0 | 22.4 | 37.3 | 51.9 | 50.0 | |

| 【その他:健康診断の結果指標】 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||

| 適正体重者率(全年代) | 57.7 | 59.1 | 57.8 | 56.7 | ‐ | |

| 血圧治療継続率 | 87.8 | 86.9 | 90.3 | 84.3 | ‐ | |

| 糖尿病治療継続率 | 70.6 | 71.1 | 68.1 | 85.5 | ‐ | |

| 血中脂質治療継続率 | 76.7 | 81.6 | 76.9 | 79.6 | ‐ | |

定期健康診断及び雇用時健康診断結果から算出、【メンタルヘルス関連の指標】はストレスチェックの結果から算出

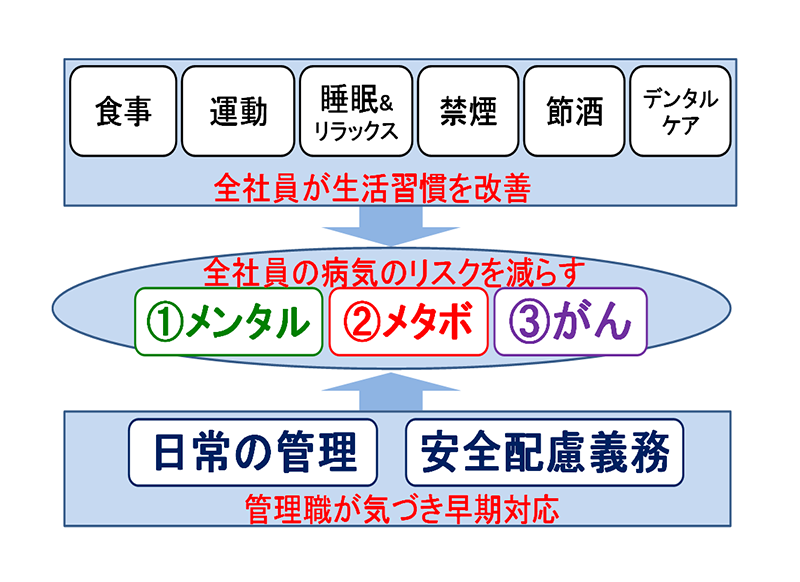

自己健康管理力向上の推進強化と健康風土の醸成

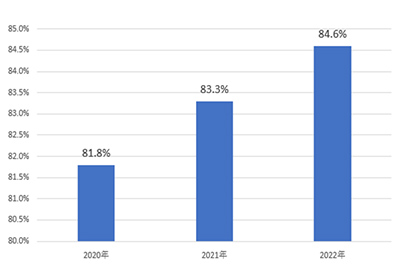

キヤノンMJグループでは、「健康管理3ヵ年計画」に基づき、全従業員一人ひとりが自分の健康に目を向け行動を起こしていくよう、個別および集団アプローチによる生活集団改善の啓発活動を行っています。具体的には、健康診断前に個人および職場ごとにテーマを決めて取り組む「ヘルシーアクション」による生活習慣改善に取り組む雰囲気の定着や、健康保険組合と協同で健康推進をサポートするウエブ情報配信ツールの導入によるヘルスリテラシーの向上などが挙げられます。年に2回実施しているウォーキングイベントの参加率も回を追うごとに上昇するなどさまざまな取り組みを行い、自己健康管理向上と健康風土の醸成が着実に進んでいます。

従業員の健康管理意識を高める取り組み

従業員の自己健康管理意識が高まりつづけています。受動喫煙防止のため、事業所内禁煙、就業時間内の全面禁煙を実施するとともに自発的運動・体重測定、飲酒量の削減に対する意識向上に取り組んでいます。

(2022年度)

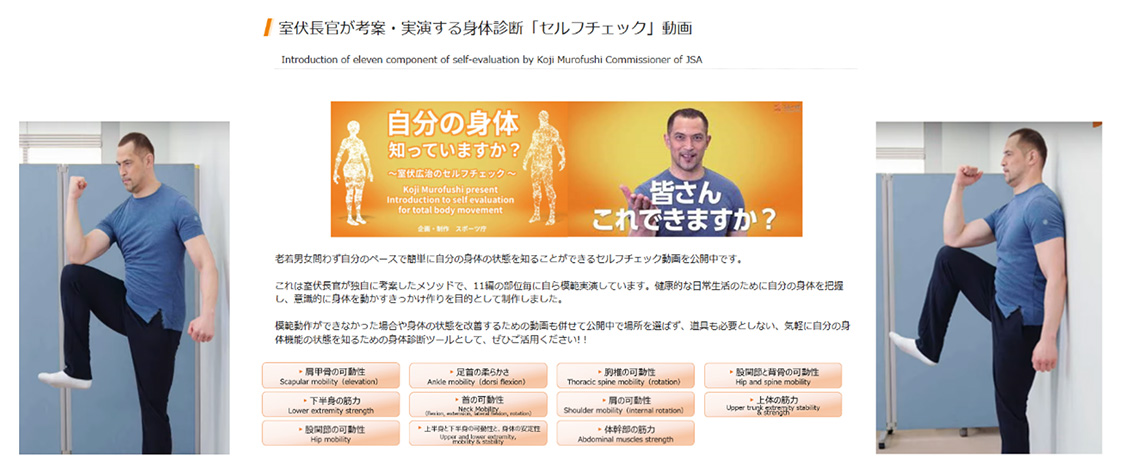

キヤノンビジネスサポートのキヤノン体操

毎日始業前に全拠点にてキヤノン体操を行っています。

キヤノンビジネスサポートは、キヤノンビジネスサポート安全衛生委員会を通じて体を動かすきっかけ作りとして、仕事のスキマ時間や在宅勤務時に実践できるスポーツ庁の運動機能のセルフチェック・改善動画の周知・啓発を行っています。

ヘルシーアクション

ヘルシーアクションカードは「一人ひとりの生活習慣改善の習慣化」「組織の健康風土醸成」「コミュニケーション向上」を目的とし、キヤノンビジネスサポートの健康経営の旗印となっています。

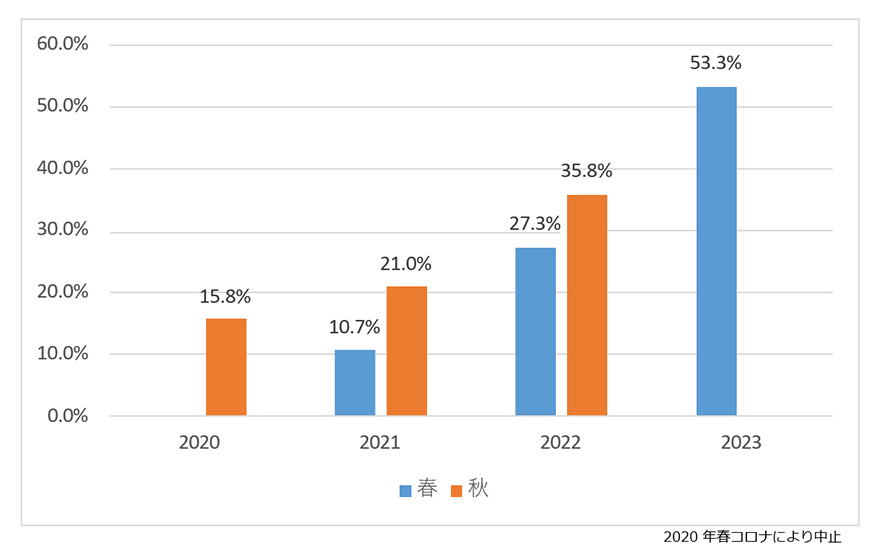

ウォーキングイベント

年2回、健康増進アプリを使ったウォーキングイベントを実施しています。コロナ禍での中止もありましたが、年々参加者は増加しており、人気の恒例のイベントになっています。

女性のヘルスケア推進の取り組み

働く女性に関するヘルスリテラシーを上げ、女性の活躍を後押しすることを目的として、管理職を含む女性従業員に対してリテラシー向上のセミナーを実施しています。2022年からは女性の健康相談窓口も設置し、産婦人科経験のある産業医に相談できる体制を整えています。

| 項目 | 2020年 | 2021年 |

|---|---|---|

| 女性社員 | 63.3 | 41.9 |

禁煙の取り組み

従業員の受動喫煙防止のため、事業所内禁煙、就業時間内の全面禁煙を実施しています。また2019年よりスマホを活用したオンライン診療による禁煙プログラムを実施し、禁煙を促進しています。

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |

|---|---|---|---|---|

| 男性喫煙率 | 24.8 | 27.4 | 27.3 | 25.3 |

| 女性喫煙率 | 5.0 | 3.3 | 4.3 | 8.9 |

| 禁煙プログラム参加人数 | ‐ | ‐ | 0 | 0 |

睡眠の取り組み

睡眠での休養がとれている方はそうでない方に比べ、ワークエンゲージメントが有意に高いことから、良眠のための啓発を展開しています。その結果、睡眠による休養、ワークエンゲージメントともに改善してきています。

栄養の取り組み

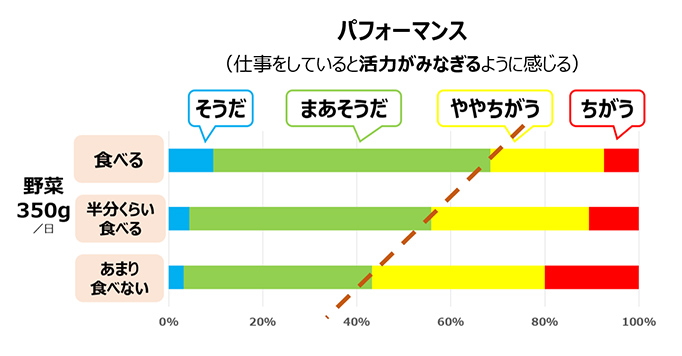

野菜摂取量が多い方はそうでない方より「仕事中活力がみなぎると感じる」という分析結果から、パフォーマンス向上のため野菜を350g食べる取り組みを行っています。

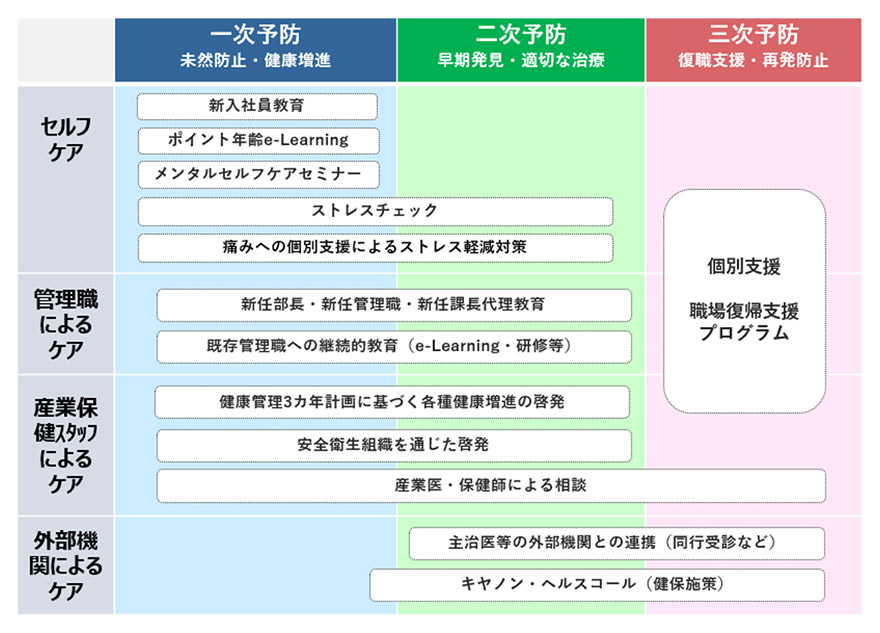

こころの健康づくり対策の強化の取り組み

ストレスチェックについては、受けやすい環境づくりのためにe-learningを導入した効果で高い受検率を維持しています。また集団分析を職場環境改善に活かし、セルフケアマネジメント研修、各年代別・階層別のe-learning、階層別研修、キヤノン健保によるEAP(従業員支援プログラム)導入など継続的に取り組んだ成果として、高ストレス率は年々改善しています。

| 項目 | 目標 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | 90以上 | 89.7 | 93.4 | 92.8 | 95.3 | 97.1 |

| 高ストレス率 | - | 11.5 | 17.8 | 13.8 | 10.1 | 9.9 |

健診結果に基づく安全配慮と重症化予防の強化の取り組み

精密検査や受診が必要な従業員には、保健師によるフォローや産業医面談などのサポートを行い、2014年以降、精密検査対象者の受診報告率100%の目標を達成しています、定期健康診断結果などを元にグループ基準に基づいて、生活習慣病の重症化予防および脳・心臓疾患の未然防止のために必要な配慮を徹底しています。

| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 精密検査対象者受診報告率 | 100 | 86 | 100 | 100 |

| 有所見者に対する保健指導実施率 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|

| がん検診受診率 | 50.0 | 22.4 | 37.3 | 51.9 |

| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

|---|---|---|---|

| 被扶養者健康診断受診率 | 36.4 | 44.4 | 22.2 |

ワークライフバランスの取り組み

従業員の健康保持・推進のため、労働時間適正化に向けた働き方改革の取り組みとして、ノー残業デー(水曜+α)を設け、定時退社を促しワークライフバランスを促進しています。従業員の健康保持・推進のため、働き方改革に取り組んでいます。一般的な企業水準と比べ低い時間外労働と高い有給休暇取得率の維持を継続し余暇の充実を目指しています。また、過重労働対策として、人事部門と健康支援部門が連携し、キヤノンMJグループ内基準に該当する従業員全員に医師による面接指導を実施し、不調の未然防止・早期対応に努め着実に効果をだしています。

| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|

| 平均月間総労働時間 | 142時間 | 130時間 | 137時間 | 138時間 |

| 平均月間所定外労働時間 | 3.3時間 | 2.4時間 | 1.7時間 | 1.7時間 |

| 平均年次有給休暇取得率 | 82% | 70% | 72% | 79% |

| 平均年次有給休暇取得日数 | 19.4日 | 13.8日 | 14.1日 | 15.4日 |

| 平均勤続年数 | 29.0 | 21.4 | 29.7 | 29.8 |

感染症対策の取り組み

海外渡航者や海外出張者への予防接種や予防啓発の実施の他、あらゆる感染症に対し以下のような取り組みを実施しています。

- 感染者および職場への対応サポート

- 予防接種、抗体価検査の対応

-

社内感染拡大を防ぐ対策(情報提供、職場環境)

- ハイリスク者への就業配慮

| 項目 | 1,2回目 | 3回目 | 4回目 |

|---|---|---|---|

| 社員人数 | 335 | 317 | 205 |

| 項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|

| インフルエンザ予防接種人数 | 112 | 151 | 179 |

救命救急体制の推進と災害対策の実効性の向上の取り組み

キヤノンビジネスサポートは、社員全員がAED講習を実施し、目の前の万が一の事態への対応を行うことで仲間の命を救うとともに社会貢献の一助とすることを目的として、「救命講習会」を定期的に開催しています。また震災対策として、実践的な防災訓練の実施や防災救護備蓄品の整備にも取り組んでおり、各事業所にはAEDが配備されています。